越ヶ浜の町が開かれたのは、江戸時代の延宝三年(1674年)に長州藩の代官所がおかれてからのこと。これを契機に民家ができはじめ、浦(漁村)としての体裁をとるようになったのである。もともと越ヶ浜は笠山と本土を結ぶ砂州が発達してできた土地である。かつては、高波が襲うと砂州を越えることもあったのか「打ち越しの浜」と呼ばれたそうだ。漁船も60隻程度いたそうだが、魚の取引は浜崎で行った。

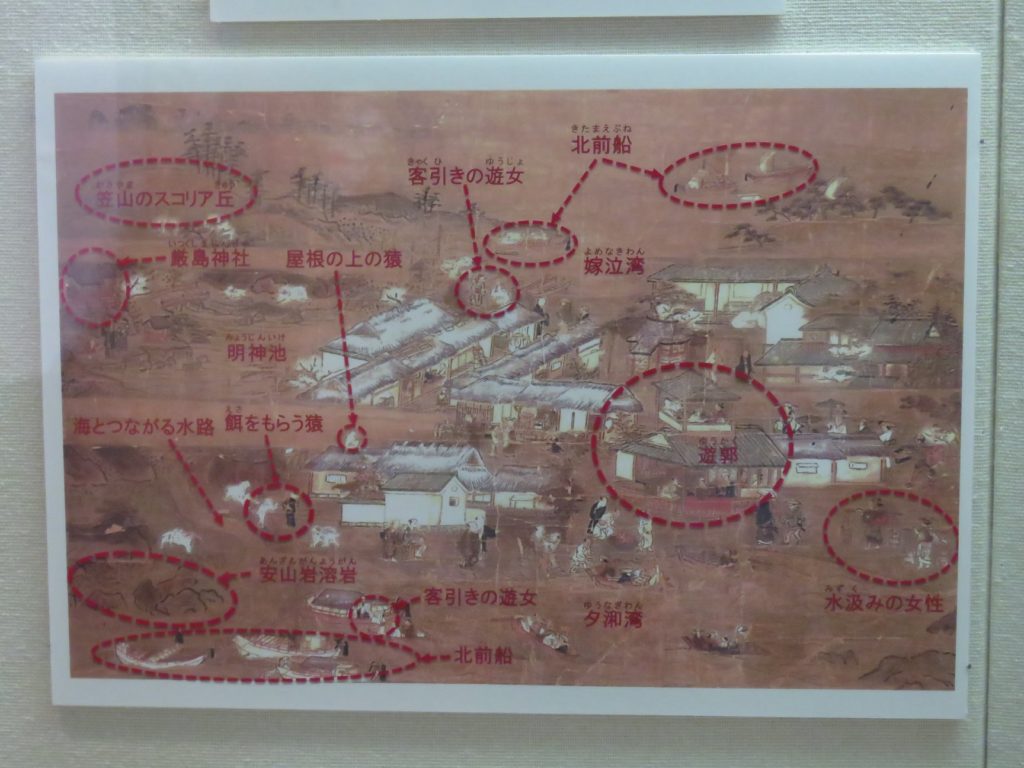

しかし、動力のない江戸時代風と潮流に頼る回船交通が盛んになると、水深の浅い浜崎を避けて次第に越ヶ浜に回船が寄港するようになる。笠山のふもとの越ヶ浜は、河川はないものの日本海側に「嫁泣湾」、南に「夕なぎ湾」を擁す天然の良港なのだ。

管玄祭が行われる夕なぎ湾

回船には、幕府の年貢米を回送する大型のものや、北方の海産物などを商う北前船などがあった。町には、「米屋」「浜屋」の他に、「越前屋」「和泉屋」といった取引先を示す屋号(門名)などの家が残っている。中には、何やら怪しい「豆屋」といった屋号も残っているそうである。他国の人が越ヶ浜で亡くなると、町中にある中善寺に葬られた。

町の中ほどの「夕なぎ湾」に面したところには、「御旅所」がある。旧暦6月17日の夜に行われる明神池の畔にある厳島神社の「管弦祭」では、萩城の「志都岐神社」に向かってここから神輿が出発していた。「管弦祭」の見せ場は、京の貴人の遊びをまねた「巫女(みこ)の舞」だ。萩沿岸の神々を鎮める巫女の舞姿は、厳島神社と越ヶ浜の町の繁栄から生まれた華の舞である。

文政五年(1822年)夏に、日本にはじめてコレラが流行した。対馬の方から感染が広がったと言われたコレラは、北廻り船の寄港地であった越ヶ浜を直撃し、死者は記録によると32人に達した。その際、得体のしれない流行病の撲滅のために行者が祈祷した場所が「行者様」として残っている。

コレラの死亡の人を弔う行者様

その後2度流行し幕末の長州藩はさらに混乱の渦に巻き込まれるが、藩医の青木周弼・研蔵兄弟により治療が行われる。また、兄弟は種痘による天然痘の予防にも尽力する。幕末の長州藩は、洋学を積極的に取り入れ「科学技術の振興」を図った。倒幕だけでない維新の別の顔を見ることができる。

維新と言えば吉田松陰だが、松陰の兄・杉民治によって水のない越ヶ浜に明治元年(1868年)「休労泉」という名の山口県内初の水道が引かれた。名前からして川のない越ヶ浜の人が水に苦しんだことがわかる。