ところで、須佐といえば「益田家」の話をしなければならない。

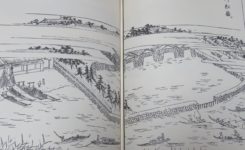

毛利輝元(もうりてるもと)が、関ヶ原の戦いに敗れ萩に城を築くと、益田家の当主「益田元祥(もとよし・もとなが)」は、輝元の命令で当時山陰の一寒村に過ぎなかった須佐の地を領有することになる。

当時の須佐は、現在の益田市を中心に勢力を張る益田氏と津和野を拠点とする吉見氏(よしみし)が勢力をもっており、両者の勢力争いの渦中にあった中での輝元の決断だった。

このようにして益田家は、須佐に館を構え毛利家の「永代家老」として12,000石余を領有することになる。

「大薀寺(だいおんじ)」は、元祥が父藤兼(ふじかね)の菩提寺として建てた寺で、益田家初代から幕末に切腹させられた三十三代親施(ちかのぶ)までの位牌が安置されている。また、町の西側の山のふところには「益田家墓所」があり歴代の墓がある。

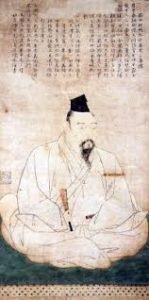

益田家と言えば、室町時代に山口を中心に活躍した雪舟(せっしゅう)が描いた国宝級の「益田兼堯(ますだかねたか)像」がある。

毛利家は雪舟の絵を保護し、雪舟のアトリエ「雲谷庵」の名にちなんで作画集団「雲谷派(うんこくは)」を組織することになるが、須佐に移った益田家も雪舟を大切にし「雲谷派」の弟子筋にあたる「永富家(ながとみけ)」をおかかえ絵師としている。さらに、益田家は子弟教育にも力を尽くし、萩に藩校「明倫館(めいりんかん)」ができたころに郷校「育英館(いくえいかん)」を創っている。

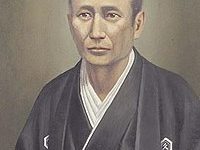

幕末の益田家には、藩の家老を務めた一人に「益田親施(ちかのぶ)」がいる。長州藩は、元治元年(1864年)七月武力で京都での勢力奪回を図ろうと「禁門の変(きんもんのへん)」を起こす。しかし、無残にも敗れると、幕府から第一次長州征伐を受けることになる。実際戦いは起こらなかったが、幕府方は西郷隆盛(さいごうたかもり)の工作により長州藩の三家老の切腹などで幕引きを図る。この三家老の一人が親施であった。須佐では、親施が吉田松陰(よしだしょういん)と親しく松下村塾で学ぶ者もいたほどで、尊王攘夷派の家臣たちが家老の切腹に憤慨し立ち上がった。しかし、藩や益田家周辺で幕府に恭順を示す勢力が実権を握ると、この動きは弾圧される。禁門の変などの犠牲者は、須佐の尊王攘夷の志士として「三蔭山神社(みかげやまじんじゃ)」に祭られ、親施は「笠松神社(かさまつじんじゃ)」に祭られている。